日本最大級のファッションフェスタ「TOKYO GIRLS COLLECTION」と、

各地域における無形民俗文化財などの文化資源とのコラボレーション企画が、文化庁が進める「⽇本博」事業(イノベーション型)として採択されました。

本事業では、全国多数の地域無形民俗文化財などの文化資源の若年層への魅力発信・現代世代へ向けたアレンジ・未来世代への継承方法・国内外への情報発信等、アーカイブとしてコンテンツ化・情報拡散される事で新しい文化が継承され定着していくことを目指します。

日本文化の魅力盛りだくさんの濃密なステージを展開!

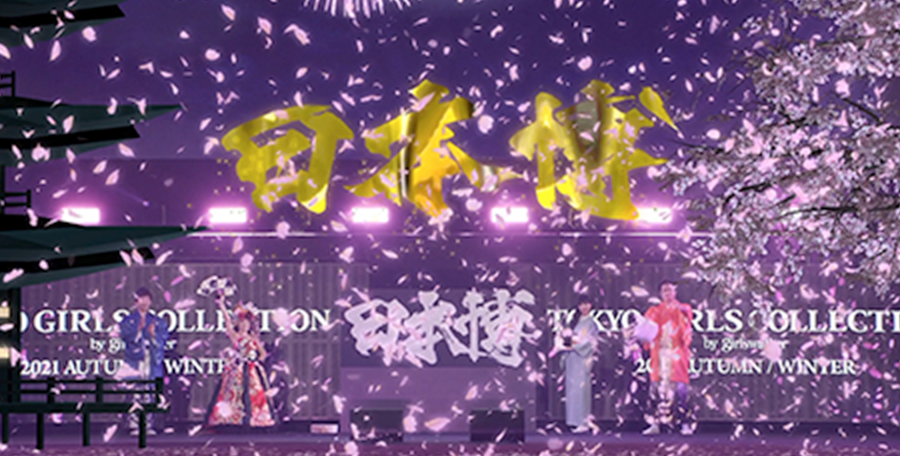

日本人独特の感性を表現する演歌と古い歴史を持つ書道、そして最新のデジタル技術であるXRとのコラボレーションを披露。XRによる日本の四季を表現した演出の中、演歌歌手の「さくらまや」による『夜桜お七』の歌唱に合わせ、国内外で活躍する「書道家 万美」の華麗な書道パフォーマンスが繰り広げられました。ステージ中盤、おなじみのカラーの袴を身にまといお笑いコンビ「ティモンディ」が登場!最後には書道家 万美によって書かれた『日本博』の文字がXRで浮かび上がるという演出も!日本文化と最新技術がかけ合わさり、文化が濃縮された活気あふれるステージとなりました。

-

- 演歌

-

明治時代の自由民権運動において政府批判を歌に託した演説歌の略。

日本人独特の感覚や情念に基づく日本人に慣れ親しんだ歌曲の分類の一つ。

-

- 書道

- 書道は中国で発達し、日本へは6世紀から7世紀頃、仏教とともに写経として書道が伝わった。書道と共に、毛筆や墨の作り方、紙の漉き方なども伝来。日本文化として定着した。

-

- XR(Extended Reality)

- デジタル技術を使用し、実際のステージには存在しないものを表現。今回は日本ならではの四季の移り変わりを表現。ステージ中盤では、曲の盛り上がりとともに桜吹雪が舞った。また、ステージ上の書を浮かび上がらせるという演出でショーを盛り上げた。

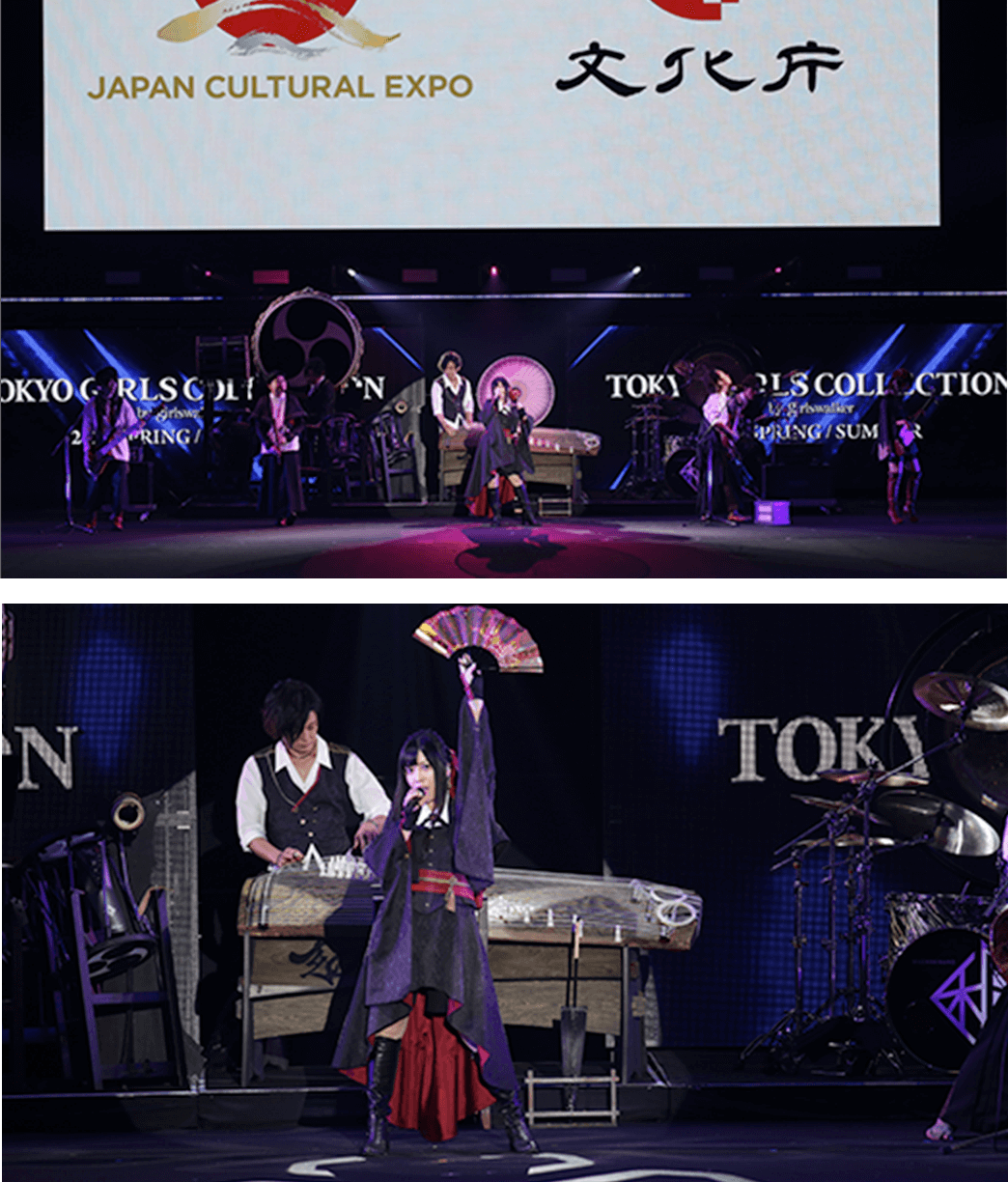

圧巻の演奏と色鮮やかな着物で日本の伝統文化をふんだんに詰め込んだステージに!

和楽器と洋楽器を織り交ぜた「和楽器バンド」の演奏から始まり、人気曲「千本桜」を含むスペシャルメドレーを披露。 圧巻の演奏のもと、日本の伝統的な染色技術によって制作され、世界各国の文化・歴史・自然をテーマに描いたKIMONO PROJECTによる色とりどりの着物を身にまとったゲスト、モデルが登場!日本の伝統文化の魅力がつまったステージとなりました!

-

- 帯:博多織

-

献上博多織は、福岡県福岡市を中心とする地域に伝わる、重要無形文化財にも指定されている帯地用等絹織物の制作技術。

この着物の帯はその技術を受け継いだ若い職人が作成した作品。

-

- 和楽器バンド

- 詩吟、和楽器と洋楽器を融合させた8人組のハイブリッドロックエンタテイメントバンド。尺八・箏・津軽三味線・和太鼓の和楽器に、ギター・ベース・ドラムの洋楽器を加え、詩吟の師範がボーカルを担当。その新しい編成から若者を中心に幅広い世代から注目を集め、人気となっている。

日本の伝統楽器と伝統染織文化の

スペシャルコラボレーションで日本の伝統文化の魅力を発信!

琴と尺八の演奏に合わせ、国指定重要無形文化財に指定されている染色技術で制作された世界各国の文化・歴史・自然をテーマに描いたKIMONOプロジェクトによる色とりどりの着物を身にまとったモデルが登場。鈴木福・夢・楽・誉兄弟による、鬼滅の刃のオープニング主題歌で話題の『紅蓮華』の琴演奏は圧巻でした。トークでは、日本博について、また伝統文化についてなどを話し、盛り上がりをみせました。

-

- 振袖:久留米絣(国指定重要無形文化財)

-

福岡県久留米市および周辺の旧久留米藩地域で製造されている絣。

綿織物で、藍染めが主体。あらかじめ藍と白に染め分けた糸(絣糸)を用いて製織し、文様を表す。

-

- 帯:宮古上布(国指定重要無形文化財)

- 沖縄県宮古島市の宮古島で生産される上布と呼ばれる麻織物の一種である。一反織るのに2ヶ月以上かかる上布の最高級品で、「東の越後、西の宮古」と呼ばれる日本を代表する上布である。

”天女”ゆきぽよが伝統文化との華麗なコラボレーション

“三社祭礼囃子×TGC SHIZUOKA”のコラボステージ。ゆきぽよが自身でプロデュースした振り袖を“天女”風にアレンジした衣装で登場し、三社祭礼囃子保存会と静岡県立横須賀高等学校郷土芸能部の学生ら総勢32人が伝統的なお囃子とひょっとことおかめの踊り、静岡県無形文化財第1号に指定されている、掛川市横須賀の祭り囃子である“三社祭礼囃子”の生演奏に合わせ華麗なウォーキングを披露しました。

- 三社祭礼囃子とは

- 祭りの時、祢里の上で奏でられ祭りを盛り上げる三社祭礼囃子は、江戸中期の享保年間、横須賀城主 西尾隠岐守忠尚公が参勤交代の折りに、その御家人衆が習ったものが原型とされ、以後横須賀独自の調子が加えられ、今日の形となりました。曲目は、大間(おおま)、屋台下(やたした)、馬鹿囃子(ばかばやし)の道中囃子三曲と、昇殿(しょうてん)、鎌倉(かまくら)、四丁目(しちょうめ)の三曲からなる役太鼓があります。囃子道具として小太鼓2 、大太鼓1、すり金1、特一本調子の篠笛2が用いられます。また、この演奏にあわせて「ひょっとこ」「おかめ」の面をつけた手古舞(てこまい)がつきます。三社祭礼囃子は、古い歴史とその比類のない名調子を認められ、昭和30年に静岡県指定無形文化財第1号に指定されました。

小倉祇園太鼓の新しい魅力を発見!

“⼩倉祇園太⿎ × TGC KITAKYUSHU” のコラボステージステージ。国指定重要無形⺠俗⽂化財にも指定され今年400 周年を迎える⼩倉祇園太⿎の⽣演奏に合わせて、世界各国の文化・歴史・自然をテーマに描いたオリジナル着物を制作するKIMONOプロジェクトによるスペシャルファッションショー!高鳴る太鼓の音色の中、勇ましくランウェイを歩くモデルたちにより圧巻のステージが完成!豪快なパフォーマンスと艶やかな衣装で観客を魅了した。

- 小倉祇園太鼓とは

- 小倉祇園太鼓(こくらぎおんだいこ)は福岡県北九州市の中心部である小倉で400年続いている「国指定重要無形民俗文化財」に指定された祇園祭である。小倉城を築城した細川忠興公が、城下の無病息災と城下町繁栄を願い、元和3年(1617年)に京都の祇園祭を模して始めたとされる。江戸時代は八坂神社の神幸行事としての「廻り祇園」が中心で、各町内が笛、鼓(つづみ)、鉦(かね)をはじめ、山車、傘鉾、踊車、人形飾り山などの出し物を、町内単位で披露していた。明治、大正時代を経て、山車の前後に太鼓を載せる現在の形となった。全国的にも珍しい太鼓の両面かつ歩行打ちが特長で、太鼓、ヂャンガラ(摺り鉦)、山車をひく子どものお囃子による一つとなった音の調和がすばらしい太鼓祇園である。

-

- 総合テーマ「日本人と自然」の下に、「美術・文化財」「舞台芸術」「メディア芸術」「生活文化・文芸・音楽」「食文化・自然」「デザイン・ファッション」「共生社会・多文化共生」「被災地復興」などの各分野にわたり、縄文時代から現代まで続く「日本の美」を国内外へ発信し、次世代に伝えることで更なる未来の創生を目指すプロジェクトです。